Windows下使用Git的时候,大家都习惯了使用TortoiseGit来执行操作。但是在某些情况下,必须在Git Bash下面执行命令的时候,就比较麻烦了,尤其是服务器设置了SSH keys登陆的时候。默认情况下,TortoiseGit会自动加载puttygen生成的.PPK文件来完成认证工作,但是在Git Bash 下面,只能是根据Linux下面的配置来进行登陆认证了。

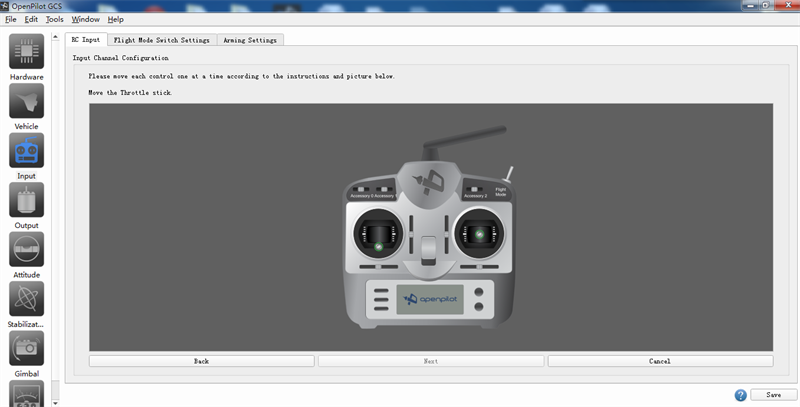

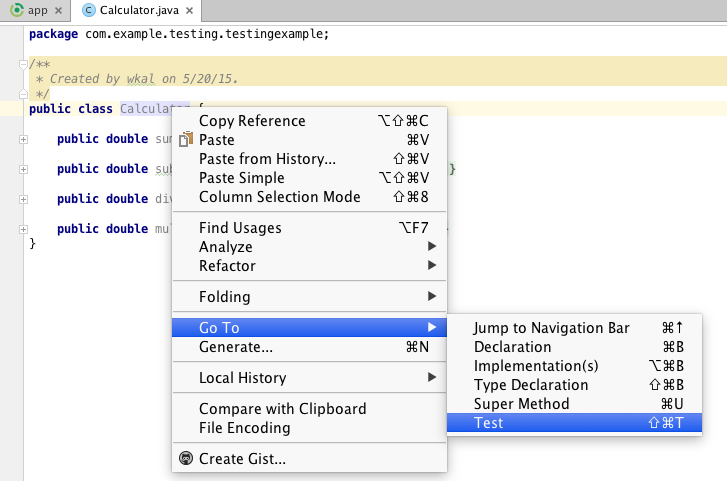

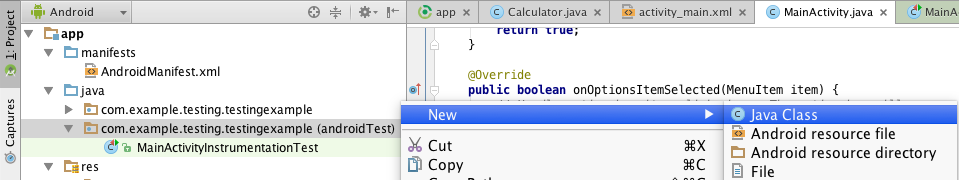

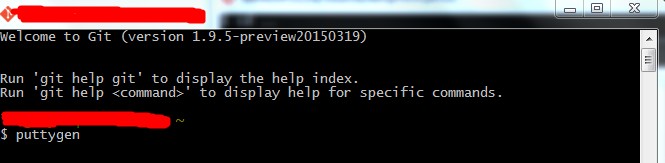

1.在Git Bash中输入“puttygen”,如下图所示:

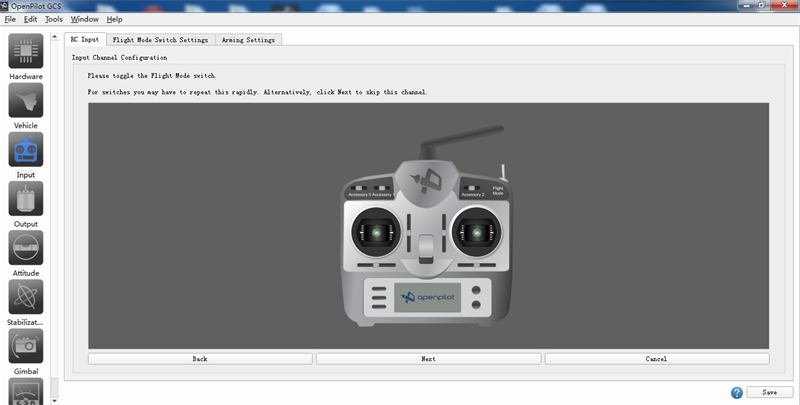

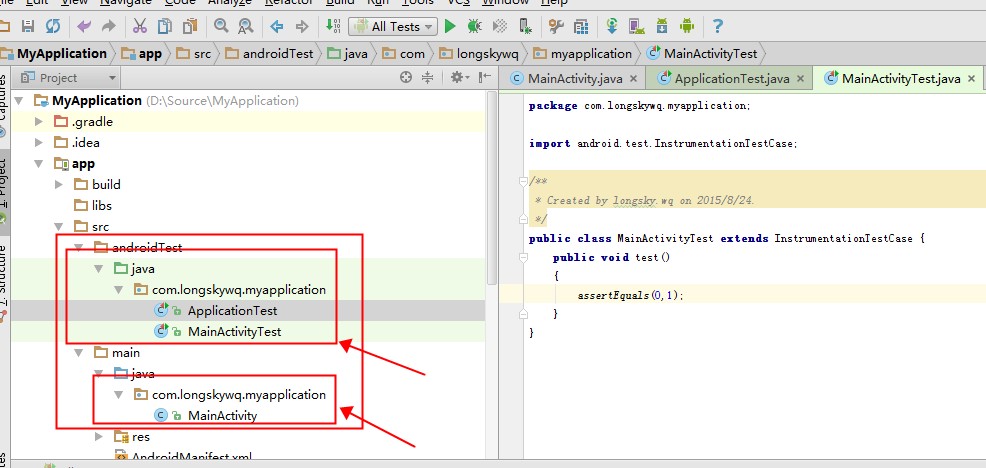

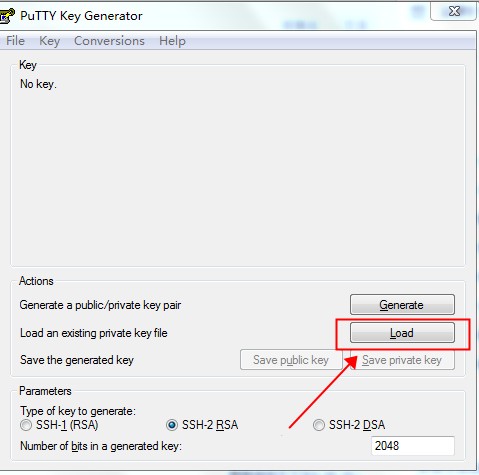

弹出如下图形界面:

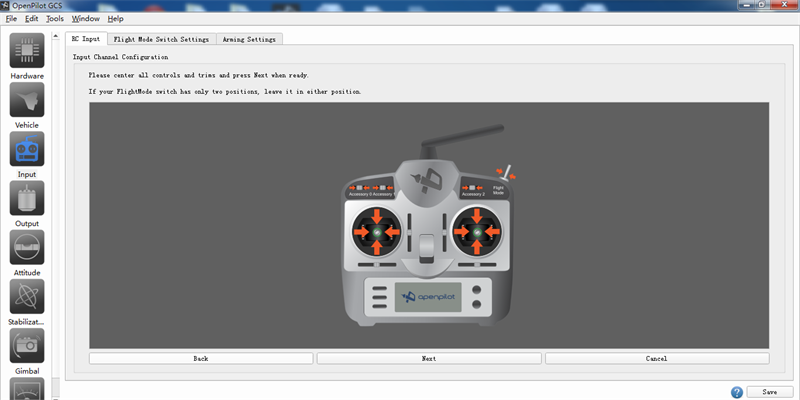

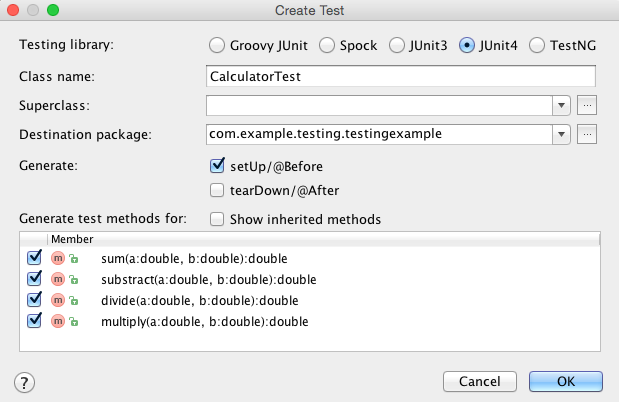

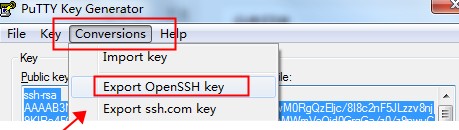

对于已经有PPK文件的情况,点击"Load"来加载,没有PPK文件,请点击"Generate"来生成。加载完成后,点击菜单上的“Conversions”按钮,如下图所示:

导出的文件没有扩展名,命名为“id_rsa”,注意,必须是这个名字,没有扩展名。

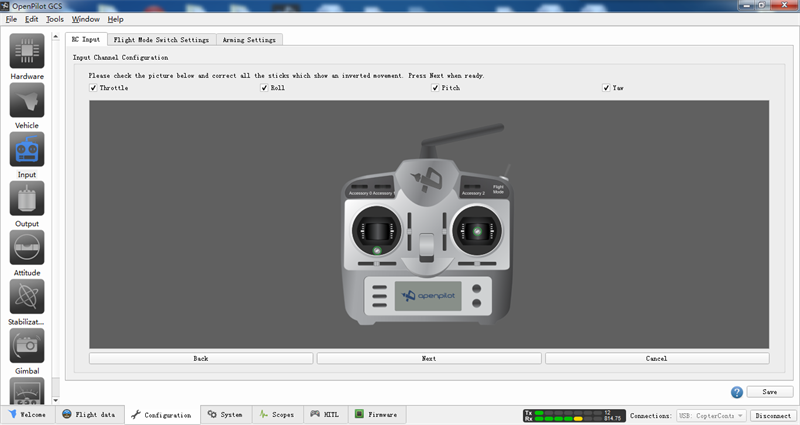

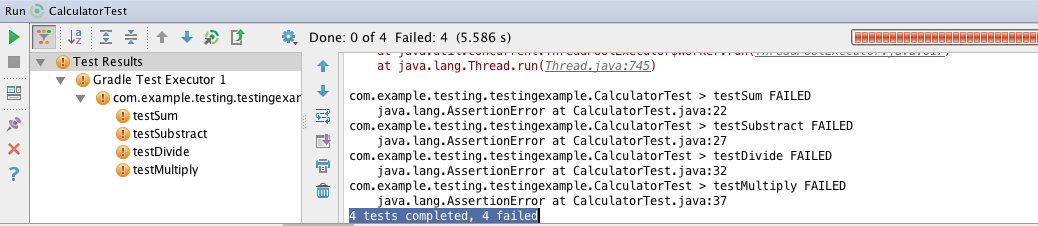

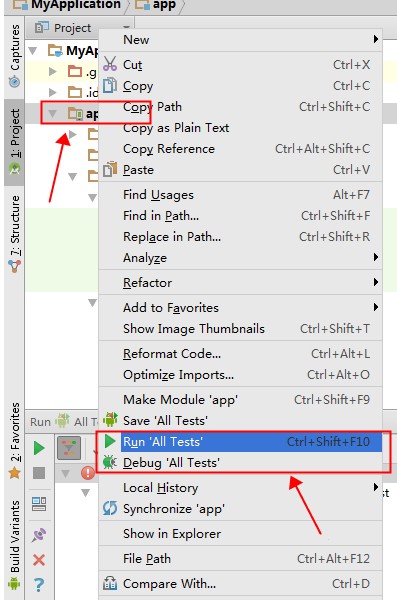

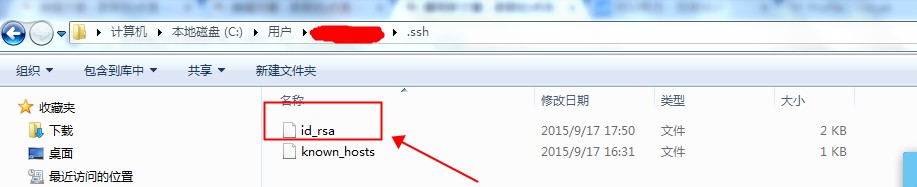

2.拷贝文件“id_rsa”到当前用户目录下面的 “.ssh”目录下面,当前用户目录的位置,请在Git Bash中输入“echo ~”来显示出来,最后的结果如下图所示

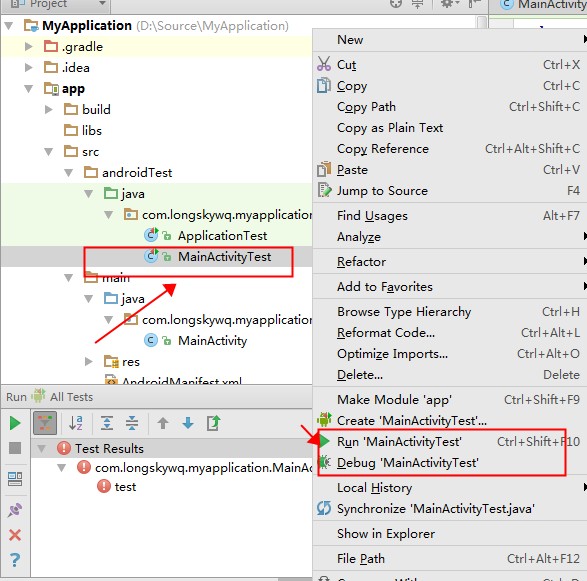

3.在Git Bash中继续执行命令,就可以了!